Services offerts

Ces services s’adressent à toute personne qui œuvre en santé dans le domaine de la recherche.

- Informer sur les notions d’équité de diversité et d’inclusion

- Informer sur les meilleures pratiques pour intégrer l’EDI dans votre projet ou organisation

- Recommander des outils pertinents en EDI

Une approche sensible à l’Équité, la diversité et l’inclusion (EDI) vise une prise de conscience de la complexité des dynamiques croisées de déterminants ancrés dans un contexte historique, social, économique et culturel qui se manifestent dans la construction d’identités multiples, et ce dans toute leur diversité.

L’analyse comparative fondée sur le sexe et le genre (ACSG), qui se conjugue aux considérations en matière d’EDI, constitue « un processus analytique utilisé pour évaluer les répercussions potentielles des initiatives gouvernementales et en recherche sur différents groupes de femmes, d’hommes, de filles, de garçons et de personnes de diverses identités de genre » (IRSC). Une telle sensibilité à l’EDI et à l’ACSG est ainsi tributaire à l’adoption de stratégies concrètes de production de nouvelles connaissances et de développement d’interventions novatrices répondant directement à des défis cliniques, populationnels, organisationnels et structurels, avec et pour les populations concernées. Source: Guide pour une approche sensible à l’équité, à la diversité et à l’inclusion (EDI)

L’Unité de soutien SSA Québec a mis en place un sous-comité scientifique responsable de l’équité, la diversité, l’inclusion et l’analyse comparative de sexe et de genre (ÉDI-ACSG). Les candidatures conjointes de la professeure Sara Ahmed (Université McGill) et du professeur Amédé Gogovor (Université Laval) ont été confirmées à la tête de ce comité.

Questions clés au sujet du sexe et du genre

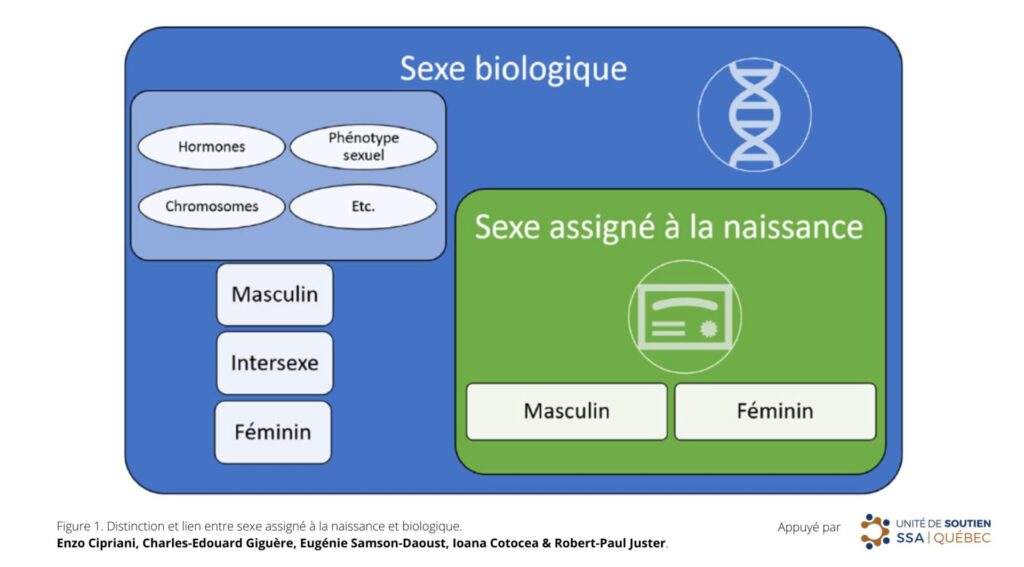

Lorsque l’on parle de sexe, on fait généralement référence au sexe biologique, défini par des caractéristiques physiologiques, comme les chromosomes, les hormones, l’expression génique et le système reproducteur. Celui-ci correspond généralement au sexe assigné à la naissance, qui se retrouve sur les documents officiels. Cependant, il arrive que des personnes naissent avec des caractéristiques physiques ne correspondant pas à une définition binaire du sexe (féminin ou masculin) ou présentent des variations dans leur développement sexuel, en particulier à la puberté. Ces personnes, que l’on qualifie d’intersexes ou ayant une différence de développement sexuel, se voient généralement assigner un sexe binaire à la naissance, notamment dans les pays ou régions ne permettant pas l’attribution d’un sexe non-binaire à la naissance (le Canada en fait partie). En recherche, c’est le sexe assigné à la naissance qui est le plus souvent inclus, car plus simple à mesurer au vu de sa qualité binaire.

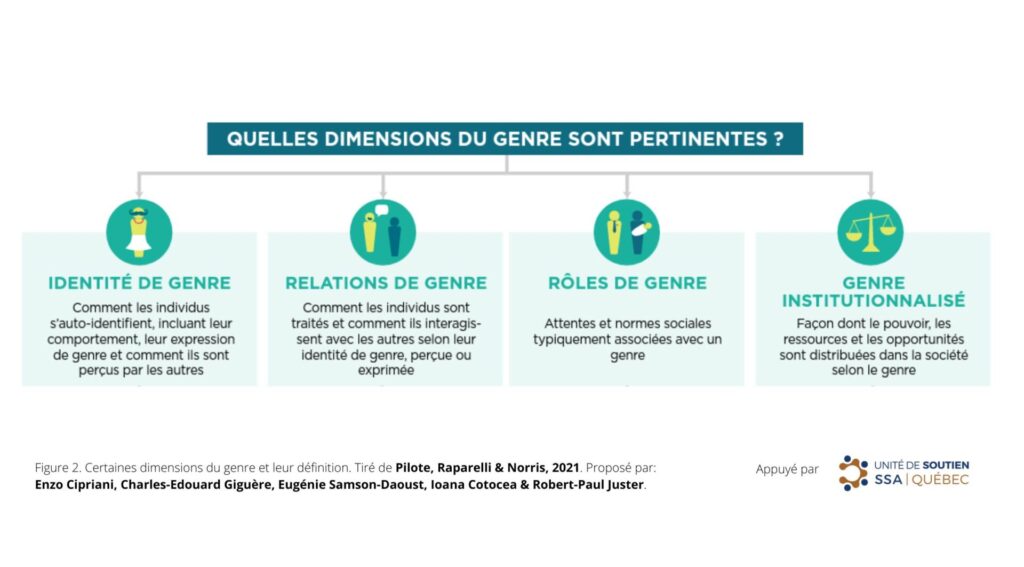

Le genre est un construit socioculturel qui est composé de plusieurs dimensions, telles que l’identité de genre, les relations de genre, les rôles de genre, le genre institutionnalisé, etc. Il peut, ou pas, correspondre au sexe (assigné à la naissance ou biologique) de l’individu. Le genre commence à être mesurée plus fréquemment dans les études, mais la diversité des méthodes employées et l’évolution des définitions rendent son interprétation difficile. Il est essentiel de se détacher de caractéristiques stéréotypées associées aux genres binaires (féminité et masculinité) afin de mesurer l’expérience et la perception des individus sans teinter les résultats d’un biais spatial et temporel.

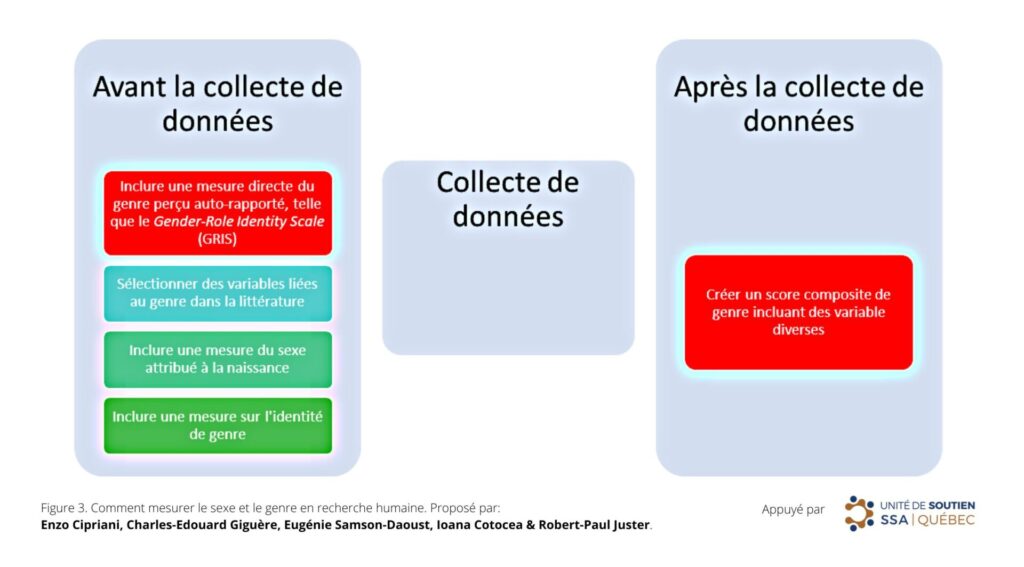

Un corpus de littérature grandissant ayant évalué les deux concepts souligne le fait que le genre est autant voire plus pertinent à mesurer en recherche que le sexe assigné à la naissance (National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, 2022). En effet, le fait que nous ayons rarement accès au véritable sexe biologique des participant(e)s à des études rend l’utilisation du sexe assigné à la naissance pratique courante. Or, ce dernier peut ne pas être représentatif du sexe biologique des participant(e)s, qui demeure tout de même une donnée médicale sensible, ou bien de leur expérience de vie. Mesurer le genre permet d’identifier des tendances absentes en mesurant le sexe attribué à la naissance seulement et offre une dimension plus profonde et proche de la réalité aux résultats. Une mesure conjointe du sexe et du genre reste donc idéale.

Deux outils sont proposés par notre équipe: l’un correspond à une mesure auto-rapportée du genre perçu à intégrer avant la collecte de données, tandis que l’autre correspond à une méthode pour créer un index composite de genre après la collecte de données lorsque seul le sexe assigné à la naissance a été mesuré. Les outils proposés sont présentés dans deux documents différents :

- Comment mesurer indirectement le genre en recherche sur les humains? Présentation d’un guide de création pour un index de genre composite

- Mesurer le genre en recherche sur les humains, un nouveau questionnaire adapté

Accessibilité Web

L’Unité de soutien SSA Québec souhaite que son site Internet soit accessible aux personnes ayant un handicap ou une restriction physique. Sensible à la question de l’accessibilité Web, elle a conçu son site dans le respect de nombreuses règles pour l’accessibilité des contenus Web (WCAG). En savoir plus

Guide de rédaction inclusive et épicène

Ce guide a pour objectif de nous permettre d’être une organisation inclusive et d’optimiser nos communications. Il se veut pratique et facile d’utilisation et est destiné à toute la communauté de l’Unité, notamment. L’adoption de ce guide s’inscrit dans la volonté d’assurer une égale représentation des personnes dans le discours de la recherche axée sur les patientes et patients (RAP) au Québec. Nous vous encourageons à nous faire parvenir vos questions et commentaires par courriel à unitesoutiensrapqc@usherbrooke.ca.

Actualités

Voir toutLe projet de recherche « Gentrification des soins de première ligne : une étude longitudinale multiméthode » sera financé par les IRSC

Formation : sensibilisation aux enjeux de littératie de la population et utilisation d'un langage clair et simple en santé

Améliorer la trajectoire des personnes aînées dans la transition entre le domicile et le milieu d’hébergement: le RUISSS Université Laval active le programme PATIenTS

Colloque « Activer le système de santé apprenant québécois : de la théorie à la pratique »

Réalisations et Outils

Voir toutMicrosite sur le partenariat patient en recherche: parcours interactif, ressources et témoignages

eSRAP: un système de veille collaboratif sur la RAP

Portail SSA: l'Unité soutient le réseau de la santé et des services sociaux du Québec

Guide de pratiques inclusives en recherche participative ou en partenariat avec des personnes en situation d'exclusion sociale

Publications

Voir toutLa défavorisation du quartier et l'obésité chez les femmes et les hommes

L'Unité de soutien SRAP du Québec publie son rapport d'activités à la communauté 2014-2021

Utilisation correcte du sexe et du genre dans les études d'intervention de la prise de décision partagée: une évaluation par Dr Lionel Adisso et l'Unité de soutien SRAP du Québec

Notre stagiaire postdoctoral Amédé Gogovor et ses collègues publient une analyse sur les défis et solutions de considérations du sexe et du genre en application des connaissances

Vidéos

Voir toutPrésentations éclair de projets contribuant au système de santé apprenant du Québec

Travailler en partenariat en santé et services sociaux: une équipe témoigne de son succès

18 vidéos pour vous aider à faire de la recherche participative

Catherine Wilhelmy et Antoine Groulx représentent l'Unité en commission parlementaire

Dossiers

Voir toutConsentement

Aide à la décision

Demande de service

Faire une demande de soutien à l’Unité de soutien SSA du Québec, c’est prendre part à l’émergence d’un système de santé apprenant (SSA). Nous proposons trois types de soutien : des formations, de la consultation et des outils.

Équipe

Bilkis Vissandjee

Équité, diversité et inclusion

Robert-Paul Juster

Analyse comparative sexe et genre

Sara Ahmed

PREMs et PROMs

Sonia Lussier

Codirection Patient partenaire – Axe Valorisation des données et Représentante patiente partenaire – Antenne Partenariat de l'équipe SSA-RUISSS Université McGill

Tracie A Barnett

Codirection scientifique – Axe Valorisation des données et Responsable – Antenne Partenariat de l'équipe SSA-RUISSS McGill

Infolettre

Abonnez-vous! Une référence en système de santé apprenant (SSA) au Québec.